李繼忠的藝術研究糾纏於地緣政治與殖民性中的情。

從早年開始,李氏有感於香港歷史檔案管理上乏善足陳;其後他發展以檔案研究方法為基礎延伸至創作與研究實踐。李氏透過一系列研究、社會參與及行動介入來回應歷史論述,以個體實踐作為對政治與藝術的轉化。除了個人創作外,未來致力建立不同的公共檔案庫。

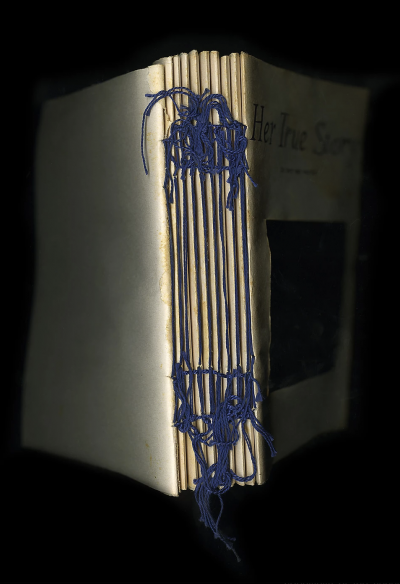

李氏於2017年開展了六個以「錯置/遷移」(Displacement)作命題的研究式項目——李氏試圖在殖民權力矩陣中對於人口遷移和物質流轉的基礎理解上,尋找「錯置」的能動性,並擴展其概念至糾纏在歐亞問題中的情動、時空錯置、跨代和地緣政治。

「山中僊人」研究式創作系列著墨於東亞的自然環境,在政治和(後)殖民層面上審視自然環境的存在、自我修復和災難如何解決或加劇地緣政治鬥爭所帶來的破壞性影響。該系列包括以下研究式項目——《Can’t Live Without》(2017)、《鐘聲為誰敲響》(2017)、《白雲山冷》(2022-)與《相思公園》(待定)。

在李氏的長期研究項目《人人檔案》,他跟不同的政府機構展開對話與協商,以探討歷史檔案在社會政治架構上的狀況;他於2016年正式成立獨立團體「人人檔案」,把歷史和檔案議題的創作延伸到合作企劃、教育與出版。

李氏和策展人沈軍分別於2020年與2022年創立了《彳亍以行》與《虛無鄉檔案》——前者是一個探討藝術家檔案、思想碎片與生存/工作方法的網絡檔案庫;後者把李氏的「遷移」系列擴展到公共領域層面,建構一個可讓公眾參與的網絡檔案庫。

李氏於2024年獲 The Consortium for the Humanities and the Arts South-east England(CHASE)博士獎學金,以及第18屆釜山國際藝術錄像藝術節(BIVAF)<Selection 2024> 大獎;2023年獲第15屆沙迦雙年展與2023桃源國際藝術獎獲「優選獎」;2022年獲哈佛大學皮博迪考古學和民族學博物館頒發 The Robert Gardner Fellowship in Photography;2020年獲亞洲文化協會(ACC)頒發Altius Fellowship、於2018年獲香港藝術發展局頒發「2017藝術新秀獎(視覺藝術)」,2017年獲WMA委托計劃(過渡)。

關鍵詞:

殖民性、情、錯置/遷移、藝術式研究、檔案(庫)